瑪利亞和諸聖者

塵世旅途上

聖者的典範與助佑

塵世旅途上

聖者的典範與助佑

西元一、二世紀初期教會基督徒,是分散各地的信仰小團體,間或有某種程度的共同生活。試觀今日的基督教派的「聚會所」和「家庭聚會」型式,可資參考瞭解之。313年的米蘭詔書(The Edict of Milan)承認天主教是羅馬帝國境內的合法宗教,大量的「地下教會」基督徒,約佔當時五千萬人口的十分之一,從此得以公開地實踐(practice)他們的信仰──以教堂為中心的定期聚會和慶祝,宣教和證道,勸化人心(自己和他人)。391年,羅馬皇帝正式立法放棄傳統的異教,改立天主教為國教。國家的法令和社會習俗,依照基督徒的理念整修與匡正。

仿行羅馬帝國的分區行省(province)的龐大而有效的行政體系,劃分各地區以主教(bishop)為核心,轄有基層鄉村的各個本堂區(parish,也是以教堂為社區的中心)的教會行政體系,有效率地運作,以迄於今日。

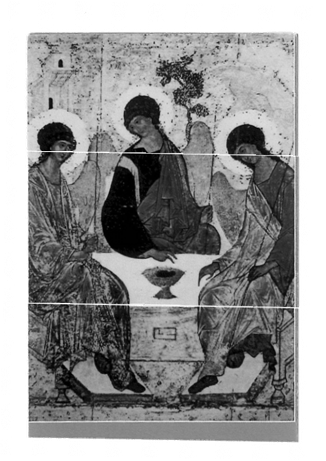

聖經(Bible)中的《舊約》(Old Testament)承襲自猶太宗教(註:這個說法,乃為便於一般人的瞭解。其實,神所啟示的信仰是給予全人類)。流傳於各地教會的各種「新約時代」的宗教書籍,在「汰蕪存菁」的過程後──釐清「有誤導之虞」和「小說式描述」和「非關神的啟示」的各類書信和書籍──教會各界形成共識,「公認」現有的《新約》聖經各部書籍。第三、四世紀,以「希臘教父」和「拉丁教父」為代表的宗教著名學者,將《聖經》多方詮釋,形成完整的神哲學體系。核心的教義概念,如「三位一體」、「耶穌是真人亦是真神」等,在數百年的重大且激烈的神學爭議後,確定了下來。但也造成許多分裂出去的「教會」──譬如,華人歷史上熟悉的「景教」,乃是第五世紀堅持「耶穌基督不僅有神性和人性,亦且有兩位」,因而分裂出去的「聶斯托里派」(Nestorianism)教會,於唐朝時傳入中國的;流傳迄今的埃及(Egypt)與伊索比亞(Ethiopia)的基督徒,被稱為「考布地教會」(Coptic Church),是歷經第五和第六世紀長期的「一性論」神學爭議後分裂出去的。

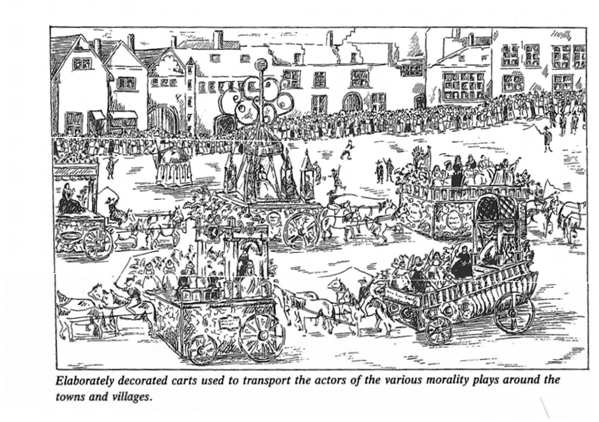

聖經的浩瀚典籍和繁瑣論證的抽象的教理概念,豈是極大多數的升斗小民所能瞭解和涉獵的。有關重要信仰教埋的圖像、故事、宣講、和各式的敬禮(vene- rations)、勸誡、牧靈指導,端賴龐大的基層運作。聖瑪利亞與嬰孩耶穌、聖家(Holy Family,耶穌和瑪利亞和聖若瑟)、被釘十字架的耶穌、德行高超足資景仰的諸聖的畫像等,是家喻戶曉的日常提示和敬禮。教堂的巨幅圖像和公眾的講道,是散居農村普羅大眾的「信仰學校」。十三世紀城鎮興起後人口集中,遂有各技藝行會(guilds)的慶典「花車」和巡迴各鄉鎮的「流動劇團」,以及以福音為主題和勵志為主旨的大型公眾戲劇,提供大眾的信仰教育。

十五、六世紀後識字人口激增,更因活字印刷術的普及和各地推行的「國語運動」(vernacular),信眾得以直接閱讀《聖經》,是十六世紀「宗教改革」(Re-formation)各個基督新教派,從天主教會出走的群眾基礎和根本訴求的先決條件。基督徒信仰的大前提,是「人的永生」──今生的肉體死亡,乃是生命的轉化,是來世永生的開始。如此,信眾對各個「聖人」(saints)的景仰與敬禮,尤其,耶穌的母親聖瑪利亞的歷來極受基督信徒的喜愛、依恃和求助,就不難理解了。

戮力修德成聖的「聖者」,在世時即備受景仰和趨赴聆聽教誨。如同《路加福音》所記載,天主遣派的使者向聖瑪利亞問候:「上主與你同在」,基督徒相信天主與聖人們同在。他們死後的肉體──聖人的遺骸(relics)──乃是「聖神的居所」,一直是教會的傳統教導。因此,「聖人」的地位,除了是基督徒日常生活的「角色模範」外,也是在日常生活上發生類似狀況時的「激勵者」,更是代為轉求天主助佑渡過難關的「代禱者」。「聖人遺骸」是仍在現世生活奮進中的基督信徒的一個觸摸得到、感官肉眼可見到的永生得救的「信物」──彼亦人也,有為者,亦若是。

至於,在中古時期所流行、對於聖人遺骸過份地「隆重」或神化式的敬禮,衡諸當時代的心智和知識條件以及人性上的需求,令人不忍予以苛責。畢竟,宗教信仰與不同地域不同文化習俗的融合,甚或妥協,是一椿不容易的公案,常有見仁見智的不同評量和見解。

歷來,對聖瑪利亞的各式敬禮和尊崇,有增無減。她在基督徒信仰層面的角色模範,完美無暇。依據聖經中記載的「加納婚宴」的經驗,瑪利亞對耶穌的要求,後者是「有求必應」的。人們在困境危逆中,呼求神的救援當然是正確答案,但是,聖瑪利亞形象的慈母胸懷,近在咫尺的、似乎能觸摸式的擁抱,豈不更足以立即撫慰忐忑不安的心靈。「前往會晤瑪利亞,她給我們指出耶穌」,是當今教宗本篤十六世的開示。

普世的天主教會共同使用、流傳久遠的年曆(Catholic calendar)上,每年都固定紀念某些聖人的慶典日。譬如,第五世紀歸化愛爾蘭全境為天主教徒的聖派屈克(St. Patrick),他被愛爾蘭人奉為全國的主保聖人(patron saint),教會年曆的慶典日在3月17日(紐約的愛爾蘭裔每年在這一天舉行盛大的慶祝遊行);而聖方濟(St. Francis of Assisi)的教會節日在每年的10月4日。聖母瑪利亞(Holy Mother Mary)的節日更多──8月15日聖母升天節;12月8日聖母始胎無原罪節;五月(May)整個月份敬禮她。

對於現世的基督徒來說,今世的漫長(或短暫)的一生,在信仰的層面上,乃是一個朝向永生天堂(朝聖地)的朝聖之旅(a pilgrimage)。瑪利亞和「先行者」的諸聖,是他們不可或缺的典範與助佑。

辭彙(註解)

※ 聖瑪利亞(St. Mary,耶穌的母親)──

天主教的信仰崇奉唯一的真神「天主」(God)。「三位一體」(Trinity)的天主,包含三位(person)──聖父、聖子(即,耶穌)、聖神(Holy Spirit,或譯「聖靈」)──這是屬宗教的奧蹟(mystery),在初期教會的神哲學探索和思辨過程中,已是一條大家確信和遵行的教理。耶穌在人世上的母親瑪利亞,因而在天主教的歷史上自始即具有崇高的地位。又因她在聖經新約的四部福音書中所描述的諸多事蹟,而成為基督徒在信仰生活上的典範,備受愛慕和崇敬。「聖母與嬰兒耶穌」的畫像、雕像,在第四世紀之前,早已廣為流傳,並公開地受人敬禮。

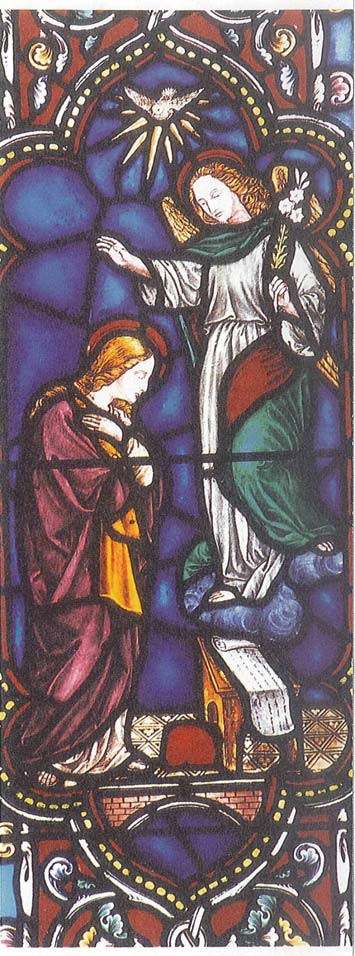

以下是「聖母領報」(Annunciation)的事蹟,抄錄自《路加福音》第一章:

到了第六個月,天使彌額爾奉天主差遣,往加里肋亞一座名叫納匝肋的城去,到一位童貞女那裡,她已與達味家族中一個名叫若瑟的男子訂了婚,童貞女的名字叫瑪利亞。天使進去向她說:「萬福!充滿聖寵者,上主與你同在!」她卻因這話驚惶不安,便思慮這樣的請安有什麼意思。天使對她說:「瑪利亞,不要害怕,因為你在天主前獲得了寵幸。看,你將懷孕生子,並要給祂取名叫耶穌。祂將是偉大的,並被稱為至高者的兒子,上主天主要把祂祖先達味的御座賜給祂。祂要為王統治雅各伯家,直到永遠;祂的王權沒有終結。」瑪利亞便向天使說:「這事怎麼成就?因為我不認識男人。」天使答覆她說:「聖神要臨於你,至高者的能力要庇蔭妳,那要誕生的聖者,將稱為天主的兒子。且看,妳的親戚依莎伯爾,她雖在老年,卻懷了男胎,本月已六個月了,她原是素稱不生育的,因為在天主前沒有不可能的事。」瑪利亞說:「看,上主的婢女,願照祢的話成就於我罷!」天使便離開她去了。

在天主教會的歷史中,瑪利亞行奇蹟和顯現(「顯靈」)的事例不斷。茲列舉三個著名的、且經天主教會正式承認的顯現事蹟:

1. 瓜達露貝的聖母顯現(Our Lady of Guadalupe)──

1531年12月9日在墨西哥城外的小山坡路上,她顯現給一位虔誠的當地人胡安‧迪亞哥(Juan Diego)。冬天的盛開玫瑰花朵,和轉印在粗麻布外衣(tilma)上、美麗的、著當地服飾和面容的聖母圖案,感動和說服了人們。論者認為,南美洲原住民在被西班牙人征服後,迅速且大量地皈依天主教(放棄原有的本土宗教),這個顯現事蹟居功至偉。

2. 露德(Lourdes)聖母顯現──

1858年2月11日,在法國南方的露德小鎮外的小山丘,她顯現給一名十四歲的小女孩伯爾納德(Bernadette),這是第一次。以後,陸續顯現給她,直到7月16日,共約20次。這個顯現事蹟眾人耳熟能詳,尤其露德水泉的奇蹟治癒事例,更是廣為傳誦。

3. 法蒂瑪(Fatima)聖母顯現──

1917年5月13日,瑪利亞在葡萄牙的法蒂瑪鄉村第一次顯現給三位小牧童。陸續又有多次。它傳達出宗教上的勸勉:要悔罪、做補贖(penance)、勤於誦唸玫瑰經(Rosary)祈禱。值得一提的是三個「秘密」。獲證實的「秘密」之一是,教宗若望保祿二世於1981年在梵蒂岡的廣場上遇刺,子彈與心臟僅毫米之差。教宗認為,「是聖母的手推開了這顆子彈」,且兩度親自去法蒂瑪朝聖感謝。這顆子彈現鑲嵌在法蒂瑪朝聖地聖母像的皇冠上。獲證實的第二個「秘密」是,蘇聯共產黨的終於回頭,亦即是1989年開始的東歐一連串共產國家的和平演變。

瞭解聖瑪利亞在天主教信仰層面上的背景,有助於理性地認識和分析天主教會的歷史與現況。

※Mystery and Morality Plays(聖經劇和社教、勵志劇)──

十三世紀以前,中世紀(Medieval Ages)的歐洲社會,極少數的人受過識字讀書的教育──許多基層的天主教教士也僅有粗淺的程度,許多的王公貴族是不識字的。手抄的書籍價格昂貴,多以拉丁文(偶或希臘文)寫成,僅極少數受相當教育者能閱讀。基督信仰根源的《聖經》,一般大眾如何接觸?

除了教堂內的繪畫、雕像、詩歌吟詠和日常的講道(sermons)等,描述聖經故事並予以詮釋外,在中世紀的後期又出現了各式的「宗教劇」。其內容以新、舊約(聖經)著名的故事為主,逐漸地鑲入「如何做一個好基督徒」的社會教育內容。罪過(sins)、魔鬼的誘惑(temptations)、愛德、善行、惡念等抽象的道德概念,以某種「擬人化」(personification)的人物角色演出,穿插「插科打諢」和「與觀眾即席互動」(audience involvement)的趣味通俗手法,達成信仰上教化的宗旨。

花車遊行和逐鄉鎮演出,多由新興城鎮中的各個行會(guilds)籌措。也多有在廣場或街道上,固定型態的戲劇演出。時機通常選在重大的宗教慶典週期(農閒時間,以方便廣大的鄉下人口前來觀賞)。

※「10 年一次的感恩大戲」

(根據(臺北)《聯合報》2010/4/6歐洲特派記者陳玉慧的報導)

德國巴伐利亞(Bavaria)座落在阿爾卑斯山腳下的歐伯亞馬高(Ober- ammergau),是一個有5000人口的小鎮。其中的2500人,將從5月到10月期間,演出102場「感恩劇」──從耶穌誕生,直到被釘在十字架上──全劇長達五小時(中場休息三小時,以便演員和世界各地來的觀眾午餐)。

這一切始於600年前的中世紀,當時黑死病的瘟疫肆虐歐洲。鎮民齊向天主祈禱免災,並許願將每10年全鎮民共同演出一次耶穌受難劇(Passion play)。那一年,他們的祈禱蒙允,感恩戲從此上演。幾世紀過去了,歐伯亞馬高的鎮民依然履行這個古老的承諾。

※Witch-hunt(捕捉女巫)──

中古時期,有著慎防魔鬼(demon)化身為人,以各種不同的方式,引誘世間人作惡犯罪的說法。以行「巫術」(witchcraft)罪名受宗教法庭審判,定罪後燒死,於十二世紀末就有歷史記錄。此後的五百年期間(終止於十八世紀),有成千上萬的案例,尤以「女巫」佔大多數(說法不一,女巫與男巫wizard的比例,從20:1到100:1不等)。 西洋文學中,也有故事可稽。

社會動亂頻繁、癘疫盛行之際,人們無從理解根源之所在及無知(ignorance)等原因,以某種「替罪羔羊」(scapegoats)當作藉口,乃成為一呼百應的便宜行事。譬如,黑死病(Black Death)盛行西歐的年代,人們常怪罪猶太人和異端者(heretical groups, 如「阿爾比異端者」Albigensians)散播疫病和下毒。

至於為何女性佔大多數,後人多解釋為「男性焦慮」(male anxiety)的社會表現──女性「性能力」(sexual powers)的開始展現和新興起的工商業文化,促進了女性的自主。

為何到了十八世紀,「追捕女巫」幾乎絕跡?可能是:禁止拷刑取供;科學進步,民智大開,許多「非自然事件」(unnatural occurences)有了合理的解釋;男性在社會上相當程度地接受女性的自主。

英法百年戰爭期間,因奉行宗教上的異象去說服法王,且率軍擊敗英軍的法國民族英雄聖女貞德(St. Joan of Arc),後被出賣給英軍,受宗教法庭審判,以「頑拒悔改的異端者」(heresy)及「行巫術」(witchcraft)的罪名,交付給地方行政當局處死(縛在木柱上燒死)。

※Pilgrimage(朝聖)──

宗教的信徒,為祈求神(God)的福祉、恩祐、治癒身或心的疾病、感謝而還願,或其它宗教上的目的,不辭長途跋涉前往宗教的勝地(shrines),全程踐行宗教上的虔誠敬禮(veneration),以顯示其心誠意足,乃是所謂的「朝聖」,世界各大宗教均有之。這種的信徒稱為「朝聖者」(pilgirm)。以中世紀耶穌基督的信徒來說,巴勒斯坦的「聖地」(Holy Land)當然是最重要的朝聖地,從初期的教會時代開始,一直不斷有這樣的朝聖。

德行全備的聖者,在世時受到基督徒團體的景仰和請益,死後被尊為「聖人」(saint)。第二、三世紀,教難頻仍,「殉道者」(martyrs)被視為「立即的聖人」──既然以身見證信仰而死,必然是天主(God)的愛徒。切盼永生的基督徒,視這些聖人為「天」和「人」之間有形可見、具體的「聯絡者」──有些人甚至於曾是在身邊而且熟識的人,有些是其它地方信仰團體的同道。這些前輩、信仰道路上的「先行者」,豈有不肯相助之理?確定的「獲救贖者」,若肯為吾輩在世之人祈求天主的祝福,必然更能蒙允。足堪吾人效法的「角色模範」,更是不在話下。

「敬禮聖人」(saints’ veneration)遂成為教會的傳統。教難時期羅馬城的「洞窟」

(Catacomb),數層的地下墳墓區域中,人們聚集在「殉道者」的墓前禱告;在其墓上舉行「彌撒」(這個傳統持續到二十世紀中旬──天主教的教堂內,舉行彌撒的桌面上,必定要鑲嵌一小塊「聖人的遺骸」)。聖人的遺體(relics,全部或肢體或毛髮等小塊部份),甚至也包括其生前的衣物和用品,廣為教會人士所珍藏(聖方濟St. Francis of Assisi死後,被葬在當地的教堂,迄今仍在義大利亞西西城的聖方濟大教堂內,是著名的朝聖地),或分施給眾信徒。既然基督的信仰(faith)常是抽象而深奧的,凡夫俗子容或力有未逮,天人之間確實可見、可觸摸的「信物」,遂能給予即時的心靈撫慰和實質生活上的保護效果。聖人遺骸的收藏和佩戴,蔚為一股風氣,至今不歇。

因此,與著名的聖人有關的宗教勝地,在歷史的過程中逐漸成為朝聖地。譬如,羅馬城是聖伯多祿(St. Peter) 和聖保祿(St. Paul)的殉道地,又因是教宗的所在地,很早就是朝聖地。

將「朝聖」的意義再引申,基督徒常自許為一名朝聖者,今生此世乃是一輩子的朝聖旅程,而朝聖地是來生永恆的家鄉(天堂)。

中古時期的歐洲,佔大多數的農村人口生活艱苦,饑荒、疫癘、和大自然的折磨不斷。基督信仰的現世撫慰與來世永生喜樂的盼望,是很大的支撐和鼓舞的力量。十九世紀的馬克思(Karl Marx)曾謂「宗教乃是人民的鴉片煙」,在某種層面上,這個觀察似乎也能言之成理。

遍佈各地最基層的教堂(parish church),在中古時期是其轄下數個鄉村的社區生活中心──共同祈禱、彌撒祭禮、宗教慶典、日常節慶和聚會。教堂的意義,更在於榮耀天主(to glorify God),甚或視之為「神在人間的居所」。各地方的人們之所以傾全力──有錢出錢,有力出力──甚至歷經數代,去興建一座座富麗堂皇的大教堂,並加以精美的裝飾和佈置,就能夠理解了。

一名主教(bishop),依其教區的大小和人口,轄有十數至數十個基層的鄉村教堂,以其「主教座堂」(cathedral,即,主教所駐在的教堂)為中心,牧領該教區的宗教生活(正式的公開場合上,主教手持牧杖,取義自新約聖經牧放羊群的比喻,即是其權勢和職責的象徵)。

教堂建築的本身(空中鳥瞰時,呈十字架的形狀;朝向東方耶路撒冷聖地之所在) 內外部的各式石雕像、彩色玻璃畫作、屋頂或牆壁上的巨幅繪畫等,均取材聖經故事,以感動人心的藝術呈現,對於不識字的普羅大眾而言,是不言可喻的宗教教育。十二世紀以後的數百年內,如雨後春筍般在歐洲大地不斷冒出的尖塔型、哥德式(Gothic)大教堂,更是這個概念的極緻。

鄉下教堂區(parish)的神父(即司鐸priest),通常粗略識字,出身於貧窮的農村。年滿24歲,身體健全未婚的男性候選人,經主教的短期考核後,予以覆手祝聖(ordain)為司鐸而任命之。司鐸獨身(celibacy)制雖早已被要求,直到1139年的第二次拉特朗大公會議正式諭令後,才成為強制執行的教會法令。而專職培養司鐸的修院(seminary)教育制度,要到1545年的托騰利大公會議(Council of Trent),才成為教會法律。

既然鄉村本堂神父的宗教知識水準不高,旅行各地的「宣教師」(preachers)乃應運而生──略具教育水準,多僅能強調宗教信仰上的某些層面。

十一世紀後,多起「異端」(heresy)的運動在基層信徒間傳佈開來,儼然蔚為一股新興的教派,譬如「阿爾比異端」(Albigensians)。聖道明(St. Dominic)有鑑於此,創立了一個專務在各地傳道使命的「宣道會」(Order of Preachers,簡稱O.P.,世人多以「道明會士」Dominicans稱之),其時代背景的因素由上述即可得知。

中古時期的歐洲,幾乎人人都是天主教徒,構成了一個屬於全體人民的「教會」(Church)。精神上而言,人世間的教會與天上的教會(已在天堂的永生者)共融,後者助祐前者,並為其祈福於天主。狹義的說法,乃指以主教為核心的神職班體系,在各地教堂的基礎上,實踐宗教信仰的薪火傳遞和廣揚,指導信徒在日常生活中的趨善避惡以淨化心靈,並藉各種「聖事」(sacraments)和重行「耶穌最後晚餐」的奧秘式彌撒祭禮(Mass)而予信徒以「加持」的神效和得救贖的保證。

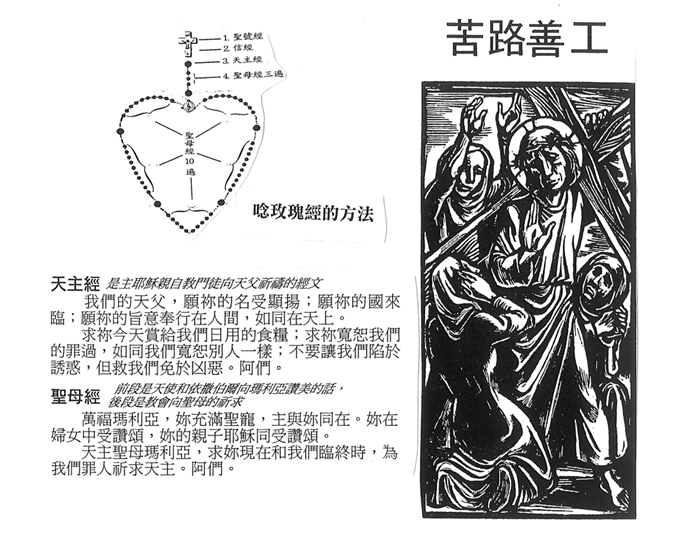

※玫瑰經(Rosary)與其唸珠(Rosary beads)──

這是一個歷經數百年逐漸演變,由簡而繁而劃一,以唸珠的方式串鍊「天主經」(Our Father,或譯「主禱文」)和「聖女經」(Hail Mary,拉丁文「Ave Maria」,即女高音歌曲中的《聖母頌》,是向聖母瑪利亞讚頌和求助的祈禱經文)以及其他祈禱的經文和默想(meditation),而形成的一個敬禮。

體系成熟後的修道院內,修道者有著集體誦唸或吟詠《聖詠集》(Psalms,或譯「詩篇」,是聖經舊約中的一部書)的悠久傳統的祈禱方式。150篇的聖詠集,分成三次誦唸。十一世紀,一般信徒倣傚這個數字和分法,來重覆誦唸「天主經」做為祈禱的方式,並結成50個珠子為一串,以資記憶。「聖母經」在十二世紀廣揚於天主教會各地,也採行這種方式,來表達對耶穌的母親聖瑪利亞(St. Mary)的敬禮。十三世紀時,倫敦和巴黎已大量製造誦唸「天主經」和「聖母經」的唸珠。各式材質製成的唸珠,已成為歐洲南北貿易的大宗貨品。流傳今日的標準格式,據說是十四世紀熙篤會隱修士(Cistercian)亨利‧艾格的設計。

最後,在十五世紀末葉道明會士(Dominican)亞朗(Alain of Roche)的大力推廣之下,玫瑰經敬禮遍傳整個的教會。歷任教宗多次強調和鼓勵此種敬禮,迄今仍廣受各地天主教信徒的喜愛。

※十字架苦路(Way of Cross)──

前往巴勒斯坦聖地的各地朝聖者,重履耶穌當年背負十字木架(是羅馬人的刑具),走上加爾瓦略山,被釘十字架上而受難的路程。沿途上的各個場景,輒停下並默思在個人生活上的反省。回到家鄉後,時思仿傚之,或以圖像或立亭碑為停佇地點的記號。這是「拜苦路」敬禮的由來。

相傳,十三世紀的聖方濟(St. Francis of Assisi)開創在教堂內「拜苦路」的風氣。十七世紀時,方濟會士(Franciscan)聖利奧那(St. Leonard of Port Maurice)大力宣傳拜苦路的宗教敬禮。1731年,教宗克萊蒙十二世(Pope Clement XII)正式確定共14處停佇點以及其敬禮方式。此種敬禮遂廣傳於教會各地,迄今不衰。為方便信徒個人或團體的實踐敬禮,現今世界各教堂內幾乎都掛有這14處的圖像。

※黑死病(The Black Death)──

1348–1350年,黑死病(即,鼠疫)肆虐西歐各地。歐洲總人口1/3強的人死於流行病。譬如,英格蘭喪失了約3/8的人口,勞動力大減,經濟因而蕭條。

茲僅就對於天主教會的影響,略述如下:

十三世紀歐洲城鎮興起,但居住狹窄擁擠,排污系統不良,個人及公共衛生條件極差。鼠疫乃因老鼠身上的蚤子所攜帶的病毒感染人而致病,發病者三日即死亡。當時人不知道如何治療它,快速而大量的死亡,引發巨大的恐慌和愚昧的宗教行動以及誣攀的怪罪。讀者試以2003年短暫的世界性SARS疫情,再放大數倍,加上毫無防疫等現代醫學知識的背景,去觀察和理解這為期三年的大流行期(後來還有數波短暫的流行期),當更能心領神會。

各地的修道院(monastery)是人口密集之所,受害甚深,大量的修道者死於疫病。各級教會的人員大量缺額,宗教精神衰退。不適格和未受教育的神職人員被錄用,對於 往後數世代、百餘年的教會腐化,令大眾信徒失望和反對,其情形可想而知。

疫情嚴重時,大批的信徒認為自我鞭笞的克苦方式,可邀得天主的緩解義忿(他們認為是某種和某些人的重大罪行所招致),因而遊行各地公開地自我鞭打,流血滿身,被稱為「鞭笞者」(flagellants)。隨著1350年疫情的終止,此派人也從此無聲無息了。前此的「追捕女巫」(witch-hunt)流行各地。貓(cats)被視為某種巫術的化身,而遭大量捕殺。老鼠因而更加橫行,導致鼠疫疫情一發不可收拾。疫情束手無策時,猶太人被誣攀為水井的下毒者,而在各地被殺害。 德國巴代利亞的歐伯亞馬高小鎮(Oberammergau)安全躲過了1643年的黑死病疫情,因而還願──全體鎮民每10年公演一次耶穌受難劇(Passion play)。直到今天,全

體鎮民仍履行著祖先的承諾。