中華南懷仁文化交流協會

天主教堂區歷史影跡與地方宗教文史

天主教堂區歷史影跡與地方宗教文史

『中華南懷仁文化交流協會』以推動文化交流、致力於學術研究為宗旨,長期著重於研究天主教教會史。此次為研究宗教且促進宗教交流,特別在今年下半年進行一項學理兼田野參訪之活動,提供民眾參與,經由歷史及文獻,認識我們的天主教堂,探討其成立背景、環境和發展迄今的情況,繼而結合附近的廟宇和文化景點,實地尋訪這些宗教機構與在地的文化環境如何構成互相型塑及加強認同的情形。

活動日期從109年9月16 日至12月30日止,週三,總共有2次課程與6次實地尋訪行程。本協會特別邀請專長於教會歷史研究的古偉瀛教授(加拿大英屬哥倫比亞大學歷史學博士、曾任臺灣大學歷史學系系主任、現任臺灣大學名譽教授)擔任主講人與實地導覽;同時,另邀請專業於在地文史導遊的譚莉達老師,介紹各地方廟宇以及附近之文化景點。本協會期望藉由此活動,啟發參與者對於跨宗教領域與傳統文化習俗之興趣。

心得分享 (請點選以下的連結)

簡寫台北小朝聖 主講者: 古偉瀛 教授

范凱令 神父

林俊雄 老師

徐惠卿 學員

謝喬茵 學員

王玉梅 學員

譚碧輝 學員

杜晶微 學員

潘宣而 學員

第一次: 【課程】2020年9月16日(三)9:00~12:00/13:00~16:00

課程地點: 中華南懷仁文化交流協會(台北市中山北路1段2號8樓828室)

請點選此連結收看--

20200916 天主教堂區歷史影跡與地方宗教文史 (第一集) -- 課程實況

* 感謝 天主教之聲 協助拍攝與後製 *

請點選此連結收看--

20200916 天主教堂區歷史影跡與地方宗教文史 (第二集) -- 課程實況

* 感謝 天主教之聲 協助拍攝與後製 *

請點選此連結收看--

20200916 天主教堂區歷史影跡與地方宗教文史 (第三集) -- 課程實況

* 感謝 天主教之聲 協助拍攝與後製 *

請點選此連結收看--

20200916 天主教堂區歷史影跡與地方宗教文史 (第四集) -- 課程實況

* 感謝 天主教之聲 協助拍攝與後製 *

請點選此連結收看--

20200916 天主教堂區歷史影跡與地方宗教文史 (第五集) -- 課程實況

* 感謝 天主教之聲 協助拍攝與後製 *

請點選此連結收看--

20200916 天主教堂區歷史影跡與地方宗教文史 (第六集) -- 課程實況

* 感謝 天主教之聲 協助拍攝與後製 *

活動內容與照片:

上午課程主講者:古偉瀛教授【堂區歷史影跡】

課程大綱 (詳細內容請下載課程講義)

1. 西班牙的Camino 的朝聖

2. 本課程的構想及實行理念

3. 西方教堂的元素及內部位置

4. 中華傳統廟宇的基本結構及布置

5. 天主堂的本地化

6. 蘆洲天主堂──台北首座

7. 台北總教區主教座堂──旗艦天主堂

8. 長安萬應聖母堂──國賓造訪的門面堂

9. 華山堂──曾是日人專用的聖堂

10. 板橋中華殉道聖人朝聖地

古教授在課程開始前特別講述一般天主教堂內部的布置與天主教堂組成的幾個元素,許多教堂都是用非常堅固的材料建築完成。老式的教堂把重心放在祭台上深深走進,讓人感覺到天主的臨在,而新式的教堂教友則圍繞著祭台。主教的座堂(cathedral)有以下的特色,第一個是鐘樓,第二個是領洗台,第三個是拜苦路的途徑,還有鑲有牧徽(coat of arms)的主教寶座。當然必須要有聖體龕和祭台,兩個講台,唸經一個,講道一個。

蘆洲天主堂

北部最早的傳教站是1886 年在蘆洲建立的,當時道明會的何安慈神父受命北上,租了一間屋,請了有名的傳教員張歷山先來踩線,然後開始傳教。

聖母無原罪主教座堂

台北的旗艦天主堂,烈燄中再起的台北總主教主教座堂。

1888年,何安慈神父也在臺北城「太平町」之一角租一屋作為道理廳,在該處傳教約一年之久。

何安慈神父同時也四處尋找適合傳教蓋堂的土地,最後在大稻珵新店尾(今日圓環附近)開了一間道理廳。而後於1889年建立之臨時聖堂,1904年10月興建教堂,於1906年完工,舉行隆重之獻堂儀式。1908年日人進行市區改正,建築不到3年之聖堂,因抵觸道路計畫,被要求拆遷。

1911年乃在教堂現址,於原堂對面以紅磚興建哥德式大堂一座,1914年落成,稱為「蓬萊町大聖堂」,為日治時代台北市內規模最為宏偉的建築之一。主保為聖伯多祿和聖保祿。

1945年5月31日,該教堂在二戰末期發生的台北大空襲中遭盟軍炸毀,終戰後僅以木板在原址旁興建簡易教堂使用。

1959年3月,吉朝芳神父就任該堂主任司鐸後,即以重建大堂作為首要任務。經過多方奔走,1959年7月5日在郭若石總主教的主禮下,教堂的重建工程正式開工,1961年5月竣工,經時任台北署理主教田耕莘樞機指定爲主教座堂,以始胎無染原罪聖母為主保。同年5月30日,由成世光輔理主教舉行落成祝聖大典,隔日由時任教廷駐華公使高理耀蒙席主持首台彌撒聖祭。

救世主堂(華山)

臺北樺山堂,昭和時期最重要的教堂應屬樺山堂的建立,此乃專為日本教友所蓋的小型歌德式教堂,由於有一些日本教友隨著殖民政府前來台灣定居,以紀念第一位日本駐台總督樺山資紀。

楊多默監牧集日本教友獻金並投入資金,在樺山町購買二百多坪的土地,專為日本教友建一新堂(今日的忠孝東路口善導寺對面建立),於1929年8月完工。而後於1980年代,政府規劃的忠孝東路穿過了舊教堂,因而改建成現在的模樣。

萬應聖母堂(長安)

台灣早期的門面天主堂, 剛恒毅樞機主教的專屬教堂。

民國38年4月,10位主徒會士先後來台福傳,在台北、基隆、花蓮傳教。同年9月,14位小修士也來台接受培育訓練。為了因應當時的需要,主徒會於38年10月3日在台北市長安東路購得兩棟民宅,充作教堂和會院之用。54年改建成今日的聖堂,北邊的活動中心,改建為七層的綜合靈修中心大樓及地下停車場。

中華殉道聖人朝聖地

劉宇聲司鐸(聖名若翰)於1948年來台,1960年(民國49年)接任板穚德蘭堂(1953年由呂之騏神父建立)主任司鐸,因該堂年久失修,次年(民國51年)即改建該聖堂,並更名為華福堂,

1983年起華福堂每年例行舉辦中華真福九日敬禮,藉以爭取海內外華人共鳴。在台灣主教團同心領導之下,終於在2000大禧年10月1日蒙前任教宗若望保祿二世頒佈,宣120位在華殉道(含西方人士)之中華真福為聖人(位於板橋文化路之華福堂天主堂,因拓寬馬路,於民國86年拆除)。 而後華福堂雖奉令合併於聖若望堂,但中華殉道聖人堂已遍佈全球。

范凱令神父協助主講 - 板橋中華殉道聖人朝聖地

林俊雄老師協助主講 - 長安堂與華山堂

下午主講者: 譚莉達老師【地方宗教文史】

課程大綱 (詳細內容請下載課程講義)

1. 向眾神致敬—宮廟藝術

2. 【三月瘋媽祖、四月王爺生、五月迎城隍】南王爺、中媽祖、北城隍

3. 媽祖廟(媽閣、天妃廟、天后宮、天上聖母)

4. 澎湖天后宮

5. 媽祖進香繞境:大甲鎮瀾宮、通宵拱天宮的徒步進香

6. 城隍(城隍信仰、神明位階、保生大帝、大道公、點龍睛醫虎喉、泥馬渡康王、大道公與媽祖婆)

第二次: 【實地尋訪行程】2020年9月30日(三)10:00~16:00

行程規劃:

10:00-10:40聖母無原罪主教座堂(台北市民生西路245號)

10:50-11:30靜修女中

11:40-12:50午餐

13:00-13:40霞海城隍廟(迪化街)

13:50-14:40大稻埕慈聖宮媽祖廟(保安街)、台灣基督長老教會大稻埕教會

15:10-16:00蘆洲聖若瑟天主堂(新北市蘆洲區中正路70號)

9月30日參訪「聖母無原罪主教座堂」合影-9b96tr.jpg)

9月30日參訪蘆洲「聖若瑟天主堂」合影-sga249.jpg)

第三次: 【實地尋訪行程】2020年10月14日(三)10:00~16:00

行程規劃:

10:00-10:40長安堂(林森北路73號)

10:50-11:30基督長老教會(林森北路62號)

11:45-13:20午餐

13:30-14:00華山堂(忠孝東路1段112號2樓)

14:50-16:00板橋天主堂(板橋區南雅西路2段25號)

10月14日參訪「長安堂」合影-la521g.jpg)

10月14日參訪「長安堂」古偉瀛教授介紹堂區成立背景-bbm61e.jpg)

10月14日參訪「中華殉道聖人朝聖地」合影-etrwrj.jpg)

10月14日參訪「華山堂」學員聽取古偉瀛教授的講解-c9bglu.jpg)

10月14日參訪板橋「中華殉道聖人朝聖地」傳協會謝姊妹介紹堂區歷史背景-7cetwb.jpg)

第四次: 【課程】2020年10月28日(三)9:00~12:00/13:00~16:00

課程地點: 中華南懷仁文化交流協會(台北市中山北路1段2號8樓828室)

上午課程主講者:古偉瀛教授【堂區歷史影跡】

課程大綱(詳細內容請下載課程講義)

1.法蒂瑪聖母朝聖地(淡水)

2.露聖母朝聖地(四腳亭)

3.基隆老堂區舊址

4.和平島

5.五峰旗聖母朝聖地(礁溪)

6.聖家堂

7.古亭耶穌聖心堂

法蒂瑪聖母朝聖地(淡水)

淡水是一早期天主教與基督長老教會衝突甚大之地, 因為馬偕在此傳教多年, 天主教傳入自有利益關係。

淡水開教最早是在興化店(三芝鄉興化)

1889年 何安慈神父

1890年 雷賽逸神父Blas Saez Adana, OP

1898年 鐘利默神父

1901年 馬守仁神父

1905年 林茂才神父- 遷傳教所到淡水(接台北, 兼管淡水)

1906年 林茂才神父- 得廈門主教資助八百元,在淡水永吉里清水街買地築堂

1906年 明義德神父Juan Beobide OP

1907年 陶神父Toribio Toval OP 接任

1912年 由台北神父兼管

1928年 陶公再來, 直至光復.

此區並轄有小基隆及石門二傳教所, 但因漁民不易傳教, 收效不大,傳教員為方安東.方登科,在地人士.

1943年,二次大戰之故,外籍神父遭日本政府集中於彰化。

羅厝莊淡水堂由傳教員及姑婆(女傳教員)協助。

1948年夏,主徒會‧馬海聲‧任忠神父任職淡水堂。

1949年夏,高師謙神父任淡水本堂,奉法蒂瑪聖母為主保。

1950年3月-1965年,丁逸民神父任淡水本堂。

1950年10月12日,定淡水堂為朝聖地。

1961年8月,新建聖堂。

1962年5月13日,新建聖堂落成。

1965年7月-1994年,徐應順神父任淡水本堂。

1994年,聖母聖心會‧潘爾溫神父任淡水本堂。

1994-2001年,聖母聖心會‧馬世光神父任淡水本堂。

2017年11月,曾若瑟神父接任本堂主任司鐸。

羅厝莊淡水堂由傳教員及姑婆(女傳教員)協助。

1948年夏,主徒會‧馬海聲‧任忠神父任職淡水堂。

1949年夏,高師謙神父任淡水本堂,奉法蒂瑪聖母為主保。

1950年3月-1965年,丁逸民神父任淡水本堂。

1950年10月12日,定淡水堂為朝聖地。

1961年8月,新建聖堂。

1962年5月13日,新建聖堂落成。

1965年7月-1994年,徐應順神父任淡水本堂。

1994年,聖母聖心會‧潘爾溫神父任淡水本堂。

1994-2001年,聖母聖心會‧馬世光神父任淡水本堂。

2017年11月,曾若瑟神父接任本堂主任司鐸。

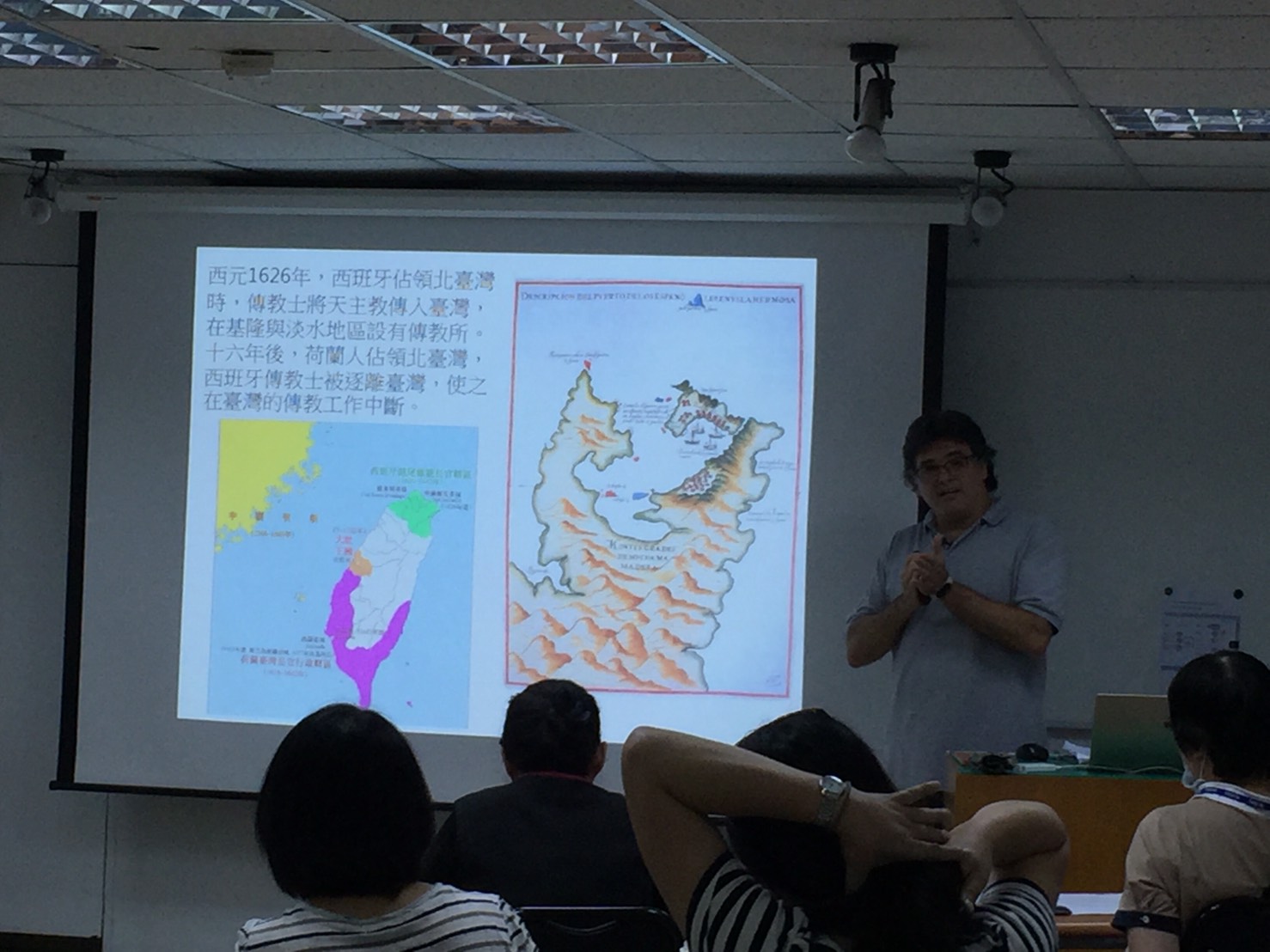

基隆和平島的遺址

十七世紀,天主教道明會玫瑰省於1626年到1642年間曾經來到北台灣, 在基隆和平島建立了全台第一座天主教堂, 名為諸聖教堂。經過近四百年後, 西班牙及台灣清華大學的考古隊在和平島挖掘出諸聖教堂的遺址, 其中教堂最重要的後半部被挖出。也有堂內及堂外的墳墓, 開棺後發現其中的人採雙手合十在胸前的祈禱樣態, 可知是教會中人。同時也挖出十七世紀流行的西班牙式的十字架。2020年11月25日遺址仍在展示之中,當天我們請指示遺址的主業會西班牙的鮑曉鷗教授為我們導覽。

基隆開教

1910年在蓬萊町的天主堂,本堂林茂才神父在山子腳設立傳教所道理廳, 派傳教員駐在該地. 由於巿區太小, 土地不易找到。

1929年買到一片山坡地,即今日文安里天主堂原址。

1932年開工建堂, 當時任職於基隆肥料公司之日本教友新谷忠治監工協助, 建堂後, 道明會山捷師神父(Felix Sanches, OP)為本堂。當時轄有二堂口:四腳亭傳教所與暖暖傳教所。

基隆天主堂

1949台灣光復後, 成立台北監牧區, 道明會改向南部傳教, 此間教堂就由主徒會的沈華良神父為主任司鐸, 副本堂為邊通漢。由於基隆為大陸來台第一站, 因此基隆位置重要,但因教堂在山坡地, 不易蓋教堂。

1958年教堂突然倒塌

1959年屈廣義神父接任

1963年由邊彤麟神父接任

1964年陳文瀾神父接任

1966年沈華良再任

1967年春聖堂擴建, 十月又塌, 壓跨民房, 賠償了事

1968年七月沈惠民神父接任。

1952年信一路開堂

1956年西定路耶穌聖心堂, 由姚宗鑑神父,先在安樂區雲源巷購宅, 擴成教堂, 1960年購地, 1963年建堂完成, 逐漸擴大,設立學校。

四腳亭傳教所

1893年家在此地的望族張圳德, 因淘金事與人有仇,仇家與滿清官員勾結, 謀生事騷擾張家, 張氏向衙門告狀, 不料官官相護, 乃求助台北的何安慈神父, 何乃向基隆官衙控訴, 問題乃止。張氏感激之餘, 全家領洗, 何鐸乃以其宅為傳教所, 取得了不少教友。

1930年張家移住暖暖

1939新開傳教所, 為現在教堂前身。

林茂才監牧常來暖暖, 1930年暖暖設傳教所, 由張圳德親戚阮成添為傳教員,但張圳德去世後, 教務遂不振。

姑婆的來台

教會當局曾於1900年,聘請廈門教區兩位通曉閩南語的女傳道(含笑姑婆、Phai姑婆)來台協助傳教,成效良好。1906年又聘請四位女傳道(月姑婆、添姑婆、種姑婆與鑾姑婆)到中南部各教會推行傳教工作,頗受教友敬佩,成為後來本地女傳道的模範。此後聘請來台的女傳道因水土不服而返回廈門,教會當局決定在高雄試辦女道傳養成所。最初招募四位,只有學習能力較佳的兩位擔任女傳道,後來也中斷培育計畫。1921年重新正式開辦一屆女傳道員養成所,由聖道明傳教女修會(Religious Missionaries of St. Dominic, OP)管理,招收十名志願者。

(未完待續)

檔案下載