第一章 土地

一、移民墾殖

傳教士初到邊疆,看到該地的第一要務(現在仍屬當務之急),就是移民墾殖。那時這塊無邊的草原,平均每方公里僅有居民2人,這當然是中國內地過剩的農民,大好的收容所了。

根據民國27年南京出版的統計表所載:黃河流域,河北、河南、山東三省,共計灌地459,000方里,但人民承種的土地,只有42.7%,而墾種地區,1方里內,卻有著469個居民。我們試把這個分布數字與比國作一比較:比國是個工業國家,人民務農的僅佔8%,但在1方公里的開墾土地上,只有400居民,由此可見,華北各地居民的過剩,實已達極點。如果遇到雨潦天旱,災害便要不堪設想。

移民殖邊運動,原是很久就有的,但是事屬初倡,成效未見大著。按歷史考據,1689年尼布楚條約以後,內蒙整個地區劃入中國版圖,漢民在18世紀中葉開始由古北口、喜峰口向關外蒙古地區遷移,1778年的時候,由於內蒙王公不斷的興兵倡亂,政府為了便於統治起見,於是將察哈爾南部,劃入河北省,將綏遠一部劃入山西省。由此時起,張家口、得勝口、殺虎口、又成了移民的新孔道,當時清廷還是嚴禁人民向關外遷移,常常以死刑制止婦女出關,至1876年,此項禁令取消,移民這才暢行無阻。日俄戰爭後,政府為充實國防,始鼓勵人民向邊陲移殖,迨至民國成立,更制訂了對遷居關外民眾優待辦法。

直到現在,我們估計民眾向北遷移進展的程度,大約每年為6華里至9華里。他們的遷移,是看土壤好壞,秋收豐歉,以及地方治安如何而定的;譬如察哈爾西灣子,1645年,便有漢人遷來;綏遠何家囫圇,也可以找到1740年漢民到達的蹤跡。至於漢族遷入河套,則是為時較晚的事。

當時漢族遷往關外,也很艱辛,要受許多方面的限制,有時還會遭受到生命的危險,例如1862年,陜北回民作亂,邊疆漢人被屠殺的就不在少數。

民國10年,平綏鐵路通車,內地民眾遷出口外者,更形便利,同時政府也獎勵移民,又設立新農村和墾務局,並且還派部隊屯墾,於是移民殖邊,大見發展。

80年前,關外移民,尚在初期,當時只有長城附近的幾段土地,為漢民墾種,這些土地,原為滿清戌邊軍隊的封田,舊有一種「山主」名稱,即是指這類地主的,「山主」招徠漢族佃戶,只要他們能照議定的數額繳納田租,便可以無限期承種。

如果旗民願意收回原地,每畝該出500制錢,當作開荒費,旗民是不能絕賣土地的,因為地權屬於皇帝,他們只有享受的權利。但嗣後有所謂「放丈」者,也不過就是這種地土由皇室所有變為人民所有而已。

另有漢族商人,與蒙人交易,蒙人將祖遺荒地,永遠租給商人承種,且有昭廟喇嘛,招徠漢族農民,開種該昭廟所有地土。

蒙民以畜牧為主,不事耕種,因此政府設墾務局,准許漢人估價購地,自行開墾,但是丈放地土,弊出多端,富商財閥,將肥沃的土地盡量收買,而一般貧苦農民,仍有無地可種者。且移來的農民,多因內地祖遺田產,不足贍養,他們遷徙到塞外來,原為尋找出路的,他們絕無發財的企圖,1865年,傳教士到達內蒙時,正是這一般貧苦人民遷移的時期。

教士們看到這一批農民遷徙過來本為求生,但偏偏遭遇到了絕大的阻難,他們到了這一片荒涼的地區,缺乏一切應用物品,川資都耗盡了,並無棲身的處所,單衣薄裳,怎麼能抵禦邊塞的嚴寒?來此原為種地謀生,可是牲畜無著,自己更沒有種地的經驗,所以情景十分的可憐。而且,這些遷來的民眾,大多是因為內地遭遇了荒年,不得已才背井離鄉,來此內蒙草原,但到此一貧如洗的地步,縱能工作,亦難免不受大地主壓榨,更難免疾病和嚴寒的摧殘,事實上由於飢寒交迫而喪生者為數甚夥。即使有的僥倖生存,也被大地主們當牛馬驅使,因此終歲所得,最多也只是勉強能贍養一個數口之家。

于定湖先生(譯音)是提倡開發西北的一位前輩,他曾發表過一段正確的評論:「移民墾殖,若要得到實在的成效,就應當有一種組織,一種計劃,同時還要有一筆鋸款,作為移民開墾的基金。西北塞外,每年僅有一次收穫,冬季到達內地來的難民是沒有辦法的,因此必須供給他們食糧,而第二年春耕的季節,還應當給與他籽種,以及應用的農器。」

但在于先生考察西北,七十餘年前,傳教士在內蒙地區的工作,已經是如于先生所建議的了。當時滿清政府對口外移民,是採不聞不問的態度的。至於其他事業,也早已有天主教教士在進行著。

教士們一致主張,為使由各方遷來的農民,得到安定的生活,有三個重要條件:(一)揀選堪種的土地;(二)組織農村;(三)確保地方的治安。教士們依照了這三個大要點,共同努力,天時、地理、人事雖有變遷,然而各地的移民墾殖,都得到了相當成功。

在蒙古草原的天主教教士的一貫主張,便是要使一般農民,都能耕者有其田,並使他們能早日經濟獨立,因為大地主,大都是只顧本身利益,絕不注意佃戶們的生活的。至於殖民的事業的發展,那更不要想大地主們會有什麼關懷。

張蔭棠先生在他所著的《開發西北》一書裡,明白指出大地主剝奪農民的事實,這類現象,直到民國20年,還是司空見慣的事。

張先生說:一般富有的地主,招集很多的農戶,開荒種地,固是事實,然而據我所見的那種辦法,在開發西北上,根本就沒有功效,因為地主們絕不似內地農民,會設法改善土壤。農戶的籽種、食糧及耕牛,誠然也有由地主供給的,但秋收之後,地主卻要分去七成。此外還要向農戶索還所借的籽種和所有的草稭,事實上所謂地主,乃是在一個都市裡住著的,有的地主,連他的地土都沒有看過。

還有一些小地主們,地土果然是由自力耕種,但他門只是春季來耕,秋收之後,便又返歸關內老家(山西、陜西、甘肅)去了。由此看來,為使西北真正開發,為使由關內遷來的窮苦農民,得到豐衣足食,就應該注意下列兩點:

(一)設法使遷來的農民,自耕自食,脫離大地主的支配、壓榨和剝削。

(二)設法使農民有安定的住所,立戶永居而不春來秋去作所謂「跑牛犋的佃戶」,只將一年所得,供給關內老家的生活補助。

但要完成張蔭棠先生的計畫,首先就該配給農民以耕地,因此在1900年以前,教堂購置了不少荒地,供給農民開墾承種,不過教堂買到的土地數量雖確很多,卻並非都能承種。蒙古荒原,本來不值錢,因此普通買地,亦不以畝計算,而是以山脊水溝為界。當然內中就有許多貧瘠的沙灘和河漕山丘了。在民國19年的時候購置荒地,普通每畝給價一元,我們可以想到前此五十年的土地,是多麼的便宜,蒙古地面遼闊,也是地價低廉的一個原因,張蔭棠先生根據多方調查,計算綏遠、察哈爾兩省,未開荒原,有二萬三千三百萬畝,這個數字幾佔滿了整個算盤的位子。此外,又還有六百萬畝已開或正在開墾,以及三百萬畝留作牧場的土地,因此蒙古草原的價值,當然不能與關內土地相提並論。

茲將天主教教會在內蒙所有的地土列表如下:

| 教區 | 購置年 | 地址 | 數量 |

| 熱河教區 | 1875 | 哈拉戶少燒 | 15頃 |

| 1890 | 山灣子 | 40頃 | |

| 察哈爾教區 | 1888 | 平定堡 | 150頃 |

| 1869 | 南壕塹 | 102頃 | |

| 集寧教區 | 1885 | 香火地 | 150頃 |

| 1896 | 玫瑰營 | 600頃 | |

| 綏遠教區 | 1880 | 二十四頃地 | 100頃 |

| 1888 | 小淖 | 360頃 | |

| 河套 | 1888 | 三盛公 | 60頃 |

| 1895 | 大發公 | 50頃 | |

| 三邊 | 1890 | 小橋畔 | 50頃 |

| 1895 | 大羊灣 | 100頃 |

上列地土乃是天主教教會的產業,絕不屬於任何國籍的私人,表上開列的,是原置畝數,現在已有一大部分,歸種地的農民了,即使教會承種,土地權仍然是歸國有的,絕不是一種變相的租借地。且地畝由國民承種,收穫亦由國民享用,縱然教會出錢買地,有時也分幾分收穫,但教會收入,都是悉數用作地方文化慈善事業的經費,智者對此當無非議。

總之,蒙古區域內,天主教會原有的土地,不論是來自價購,或由人民奉贈,或由庚子賠款領得,但最後蒙受地土利益者,仍為中國的人民。

首先提倡移民開荒的,是一位天主教主教巴耆賢,他初到中國,就主張開墾蒙古草原,讓移來的農民承種,建設新農村。首倡之初,遭遇過不少的困難,但巴主教以堅忍不拔的毅力,苦心經營,他在逝世以前,終於能夠親眼見到新農村的成立。巴主教是在察哈爾張北縣南壕塹逝世的,時為光緒二十二年(1896)。

清庚子年後,口外移民,日益增多,教堂於是將新得的土地,盡量分配給農民開墾,這些新得的土地,有不少是蒙古王公租與教堂的荒地,漢人由蒙民手裡買來,自己無力開闢而轉賣給教堂的土地亦很多,此外還有信教的民眾,為了請教士居住在他們的新村,自願捐獻給教堂的:例如光緒二十九年(1903),集寧平地泉;光緒三十二年(1906),察哈爾省高山莊、乞塔素、大囫圇、公會;宣統元年(1909),餉馬溝、白旗等村都捐獻土地給教會,並且按地方成規,書有契紙。由蒙方獲得的土地,亦經地方官驗印存案:例如光緒二十九年(1903),察哈爾省千金堡教堂,買到蒙古地500頃,二年後,杭錦旗又將河套一塊荒灘,讓與教堂;光緒三十三年(1907),鄂托克王售與陜北三邊白泥井天主堂荒地數百頃,光緒三十四年(1908),熱河巴林王爺,售與教堂荒地100頃,民國十二年,東土默特旗,售與赤峰教堂50頃。

不過開墾荒原,本非易事,教會已有的土地,就是到了今天,還未開墾的仍然有很多。而且農戶們種地數年,薄具資產,自置土地者,為數亦屬不少,因此,此後教會購置土地的事就漸漸地少了起來。

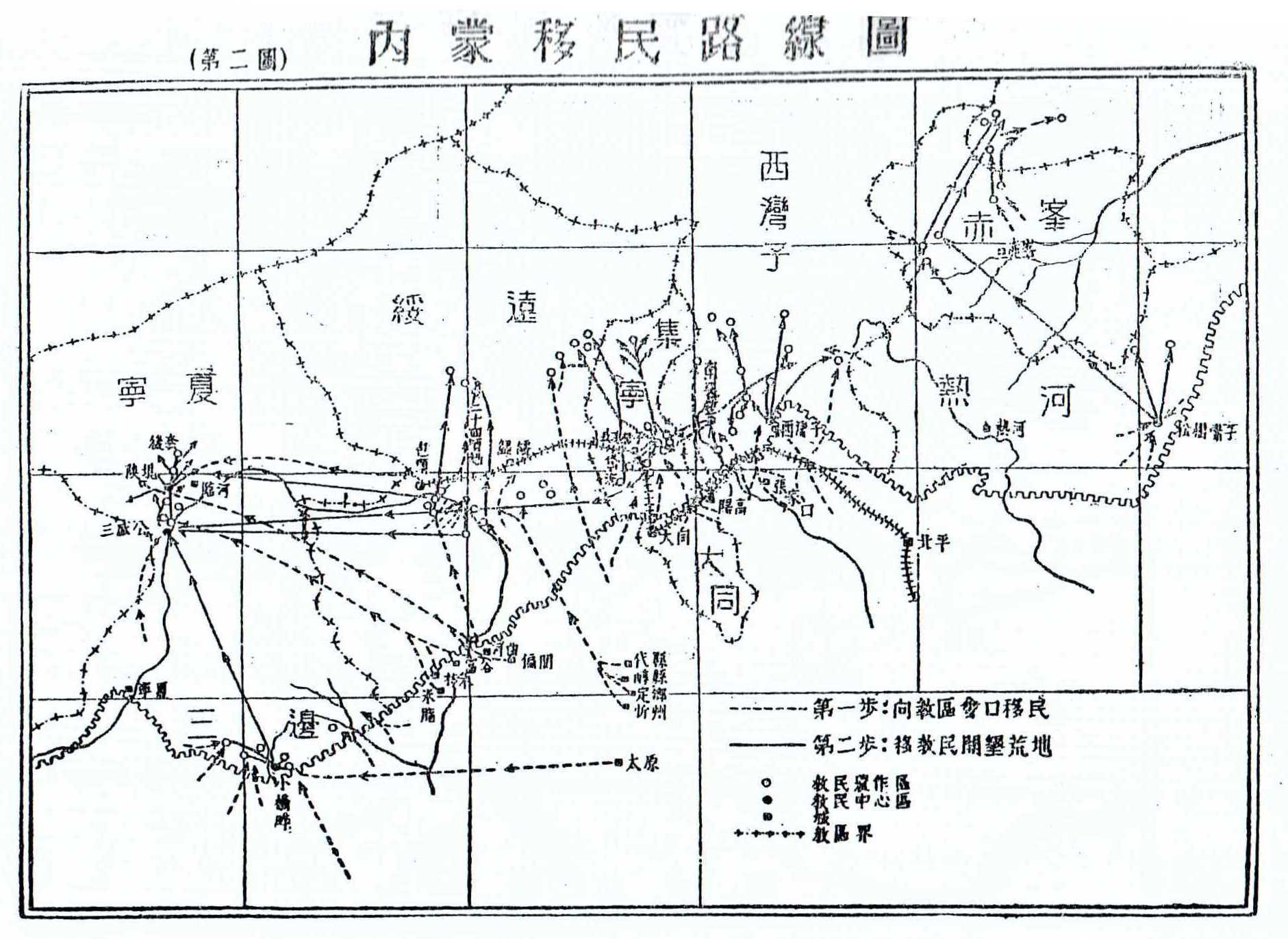

庚子拳匪之亂,教堂所受到的損後,確實是很鉅大的,事息後,舉凡建築以及一切設施的恢復,在在都需要龐大的款額,但教會仍然預備了好些錢購買土地,分給農戶承種,且資助開墾,並沒有忘記那一批一批的劫後人民,希望他們早安居樂業。這也是宗教博愛濟眾的一貫精神。(參見下圖)

無論土地是以什麼方式得來,有一件事實是不能否認的,那就是這些以前未經耕種,荒無人煙的地方,已變為有價值的了;賴天主教會的發動和不斷的努力,那些土地已能供給善良人民的需要。從開始時,全部收入即用於人民的社會需要,而人民也向政府盡了納稅的責任。

如果現在情形改變,對於這些土地的所有權和管理權,要重新作法律上調整的話,對於以上的事實是不可不加以重視的。