羅厝天主堂百年風華

http://lotsu.catholic.org.tw/

馬 利

馬 利

「從員林出發,經通往鹿港的路行走一小時後,來到一個叫『芎蕉腳』的小村落,此處的路變大了……。20分鐘後到羅厝,當時的路滿是泥濘,行人得走田間小徑才行。……羅厝是當時彰化縣最早接受基督福音的村落。」(白公斐理神父,Fr. Filipe Villarrubin, OP)

143年前(1875年,清光緒元年),聖神的風藉由高雄道明會神父的道理,感動了往來中部和南部經商的羅厝居民涂心(涂敏正神父的祖父),於是信仰的種子藉由他和親友的邀請,在彰化羅厝這個地方生根茁壯……。

首任道明會會士吳萬福神父(Fr.Vincente Gomar, OP),帶了一位傳道師林水蓮前來羅厝,選定後壁厝的一間民房,作為傳道所兼神父住宅;後壁厝的傳教工作尚稱順利,教務也日漸發展,不久何安慈神父(Celedonio Arranz, OP)前來協助處理教務,兩年後(1877年)吳萬福神父以110比索購得教堂現址,佔地兩仟餘坪,後由何安慈神父著手興建,是中部地區最早興建的聖堂。

羅厝天主堂迄今共經過四次整建:

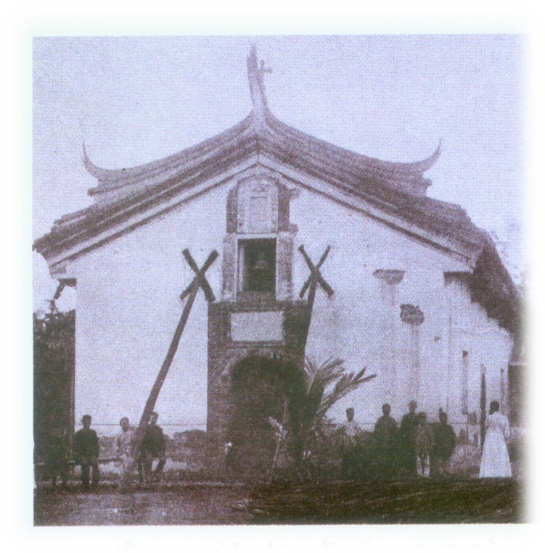

1、主曆1882年,何安慈神父以1200比索,採用三目土材料,興建一間寬24尺,深72尺的第一座聖堂,但在主曆1906年的一次地震中震塌了;

2、主曆1912年,馬守仁神父(Fr. Manuel Prat, OP)以檜木建了第二座聖堂。

3、在第二座教堂使用了60年後,考量建物老舊、有重建之必要,加上羅厝教會開教一百週年,於是在郭佳信神父(Fr. Ronald J Boccieri)的鼓勵下,於主曆1975年興建第三座以紅磚建築、美式鄉村風格的聖堂作為紀念。

4、主曆1991年,教區神父正式駐任。黃清富神父與教友們為建設羅厝天主堂成為中部地區朝聖及活動中心,共同擬定六年建設計畫。1991年12月25日從恭迎耶穌態像矗立在羅厝天主堂,張開雙臂迎接子民到來開始,拉開整建序幕,聖母山、苦路園、聖堂鐘樓及聖山規劃等,特別的是聖堂鐘樓因為教友們懷念第二座巴洛克式教堂的美麗鐘樓,因此規劃設計以其為藍本。1997年教堂整建落成,為羅厝帶來新的活力與氣象,並成為台灣重要且知名的朝聖地及活動場地。

第一代1882年

第二代1912年

第三代1975年

第三代1997年

1.道明會時期

從首任本堂吳萬福神父(1875-1897)至文安邦神父((Fr. Agapito Villabia, OP)1950-1952)止,西班牙道明會士共計14任,在羅厝服務了78年。

期間領洗的教友有四千餘人。購買了現有的教堂地約二千餘坪(1876)、聖山墓園二千二百餘坪(1897)。在羅厝蓋了兩座教堂,首座仿中國本土式,(1882-1906),並有清光緒皇帝頒賜的「奉旨敬教」石碑乙座(1882),安置在教堂正面上方;第二座為巴洛克式教堂(1912-1972),內部裝潢雕塑精美。其他兼管的地方也蓋了教堂,購買土地共五十多筆。

但是在政府光復台灣後,實施三七五減租,教堂的許多地被放領(由羅厝所擁有的地契可見),另外14位神父中,有一位後來晉陞主教,兩位成為監牧(白若瑟監牧〈Fr. Jose Ma, O.P.〉、馬守仁主教(Fr. Manuel Prat, OP)、陳若瑟監牧(Rev. Jose Arregui, OP)。

馬神父創辦了台灣第一所傳道養成所(1905),以及從菲國馬尼拉多瑪斯大學引進臺灣第一台羅馬字印刷機,印了不少教會的書籍。

陳神父也成立了台灣第一支西洋樂團(1930),名噪一時。山濟慈神父(Fr. Felix Sanchez, OP)還培育了台灣本地首位司鐸涂敏正神父(Fr. Raymundus Min-cheng Tu, OP。1936年12月晉鐸)。

社會服務方面:開辦了孤兒院(1875-1940),前後共收養救助了347位孤兒;其中培育8位姑婆女傳道員,還從西班牙經菲律賓引進高麗菜(cole)來台,在中部地區試種成功。

在教友組織方面:於早期1915年時代,組織了「臨終會」,是為臨終亡故者處理善後的愛德團體,帶動社區百姓傳沿至今,也帶動臨近村莊。於1930年代,組成了「公教青年進行會」,猶如今日的「教友傳教協進會」,還有「聖母會」是今日的「聖母軍」。

2.瑪利諾會時期

1949年,大批美國瑪利諾會傳教士由中國大陸撤退來台,由道明會文安邦神父移交給瑪利諾會。首任瑪利諾會士胡德克神父(1950)至第六任葉光世神父止(1988)共計39年,期間領洗的教友計有一千三百餘人,並邀請聖母聖心會修女前來協助照顧孤兒及牧靈工作,創辦傳教學校、辦理慈善工作(免費醫療、救濟貧民等)。於民國53年,修鋪了埔心鄉第一條柏油路(羅厝路)。民國58年興建游泳池(目前彰縣最早的游泳池),成了當時村鄰兒童及青少年的夏天樂園。

由於瑪利諾會士為羅厝帶來豐富的資源,除了開辦傳教學校培養本地傳道老師外,大量的物資救濟、兒童青年教育、關懷社區、醫療服務、地方建設等,使聽道領洗入教者眾多,締造了輝煌成果,甚至在1977年郭佳信神父時期,還曾經庇護從事反對運動的現任總統府祕書長陳菊女士,在台灣邁向民主化的過程中,有著舉足輕重的地位。

3.教區時期

鄉內幼稚園參訪

與彰化縣政府,埔心鄉公所合辦的聖誕光雕秀

教務發展自苦路園興建,孤兒院、修女宿舍及聖堂鐘樓整建完成後,來自全台各地朝聖團絡繹不絕;各善會及團體前來舉辦避靜及研習活動不計其數,並舉辦不少兒童、青少年生活營、培訓營、社區活動等。至此,羅厝天主堂已成為中部地區天主教會最具代表性的朝聖地。

文物館

天神鐘