紀念聖母聖心會會祖-南懷義神父(1823-1868)-逝世150周年

南懷義神父於1823年在比利時的安特衛普(Antwerp)出生,1847年晉鐸為教區神父,幾年後在馬林(Malines)的小修院擔任院長,後來於1853年在比利時軍校擔任校牧。

南懷義神父於1823年在比利時的安特衛普(Antwerp)出生,1847年晉鐸為教區神父,幾年後在馬林(Malines)的小修院擔任院長,後來於1853年在比利時軍校擔任校牧。在37歲時,他開始想成為一位傳教士。 他覺得自己應該為貧苦與窮人、特別是中國的孤兒做更多的事情。

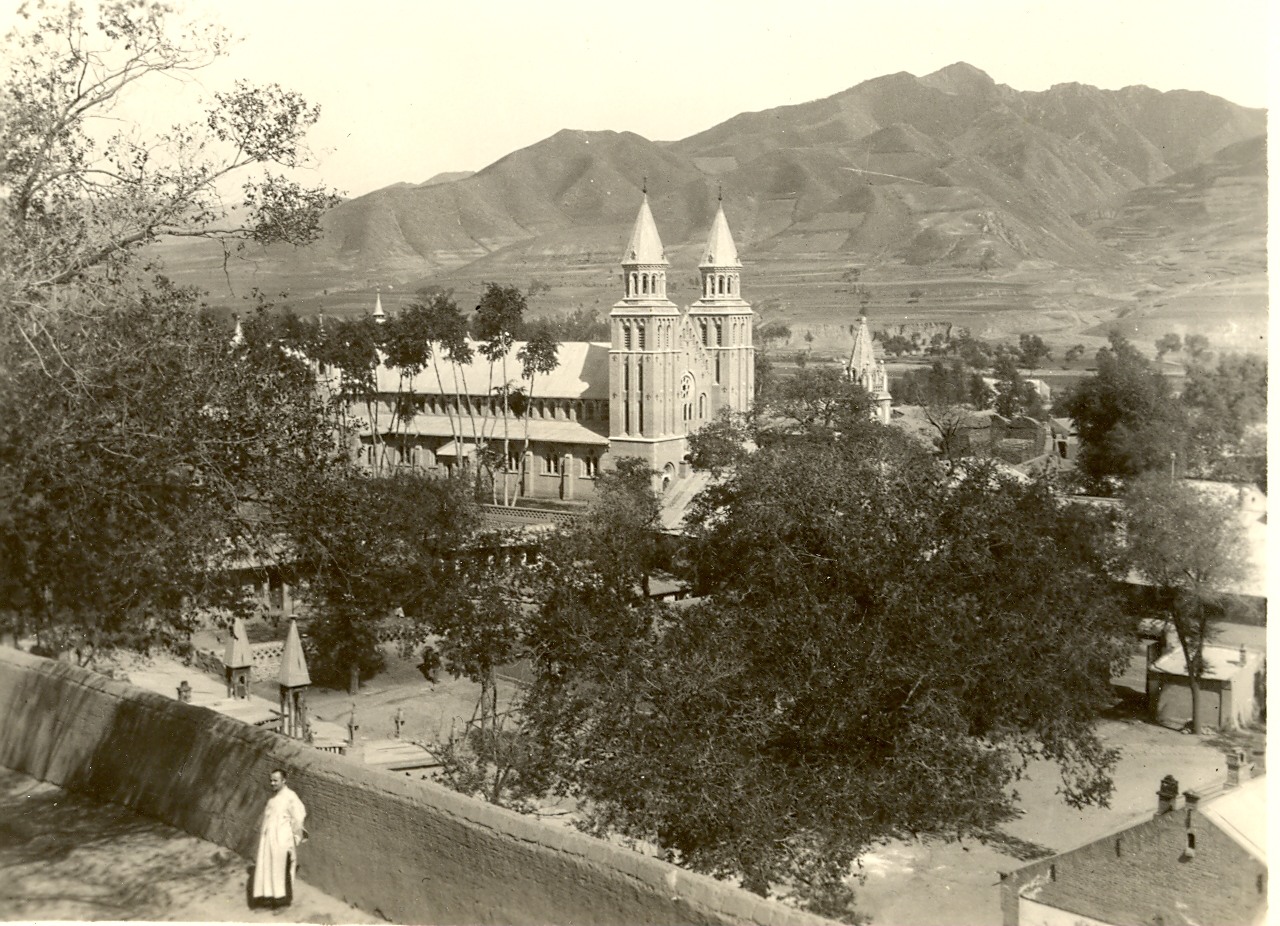

南懷義神父即使受到許多阻撓也不受任何影響,於1865年12月,他只帶了四名同伴到達中國的西灣子(張家口北部崇禮縣)。聖母聖心會(CICM)受教廷的邀請,接續遣使會對內蒙古的傳教使命。南懷義神父是這項使命的領導。西灣子村是有1000名天主教徒的小村落,也是當時內蒙古天主教會活動的中心。自18世紀以來,在北京遭受迫害而逃離的基督徒已經在西灣子找到避難所。而到了十九世紀,西灣子已經成為華北地區最重要、最繁榮的天主教傳教地。

在他們抵達西灣子後,雖然他們還不熟悉漢語,但南懷義神父和他的同伴們卻立即開始為窮人和貧困者服務,管理孤兒院、學校以及小修院,且他們得到了薛瑪竇神父、張雅各和其他中國神父的幫助。他們仍然面臨很多困難,兩年後,先驅者四位聖母聖心會神父們的其中一位,死於傷寒疾病,而南懷義神父也在內蒙古東部(熱河)的下廟溝在照顧生病的基督徒時罹患疾病。

在1868年2月, 南懷義神父在300公里外的東蒙古承德附近的老虎溝,進行了第一次長期的傳教訪問。就如同內蒙古中部的西灣子一樣,18世紀時期,老虎溝也成為逃離迫害的基督徒之避難所。1844年,遣使會的會長孟振生主教在那裡買了一塊地,從那時候起,在老虎溝有一個教堂和一群教友團體。

南懷義神父, 坐在馬車進行他的首次長途傳教訪視時,冒著攝氏零下25度的嚴寒天氣、崎嶇的地形、結冰的道路和可怕的泥濘。他離開西灣子時身體健康,但11天後(不是原先計畫的6天),他到達老虎溝時生病了。他患了斑疹傷寒病,教友們看到他的情況非常危急,他們照顧他,也派出一位傳訊者通知附近的神父。老虎溝以北400公里苦立圖教區的張敬秀神父,騎著馬在四天後抵達,正好及時為他施行終傅聖事。南懷義神父於 1869年2月23日(星期日)過世,享年不到45歲,是在中國只有停留27個月的傳教士。

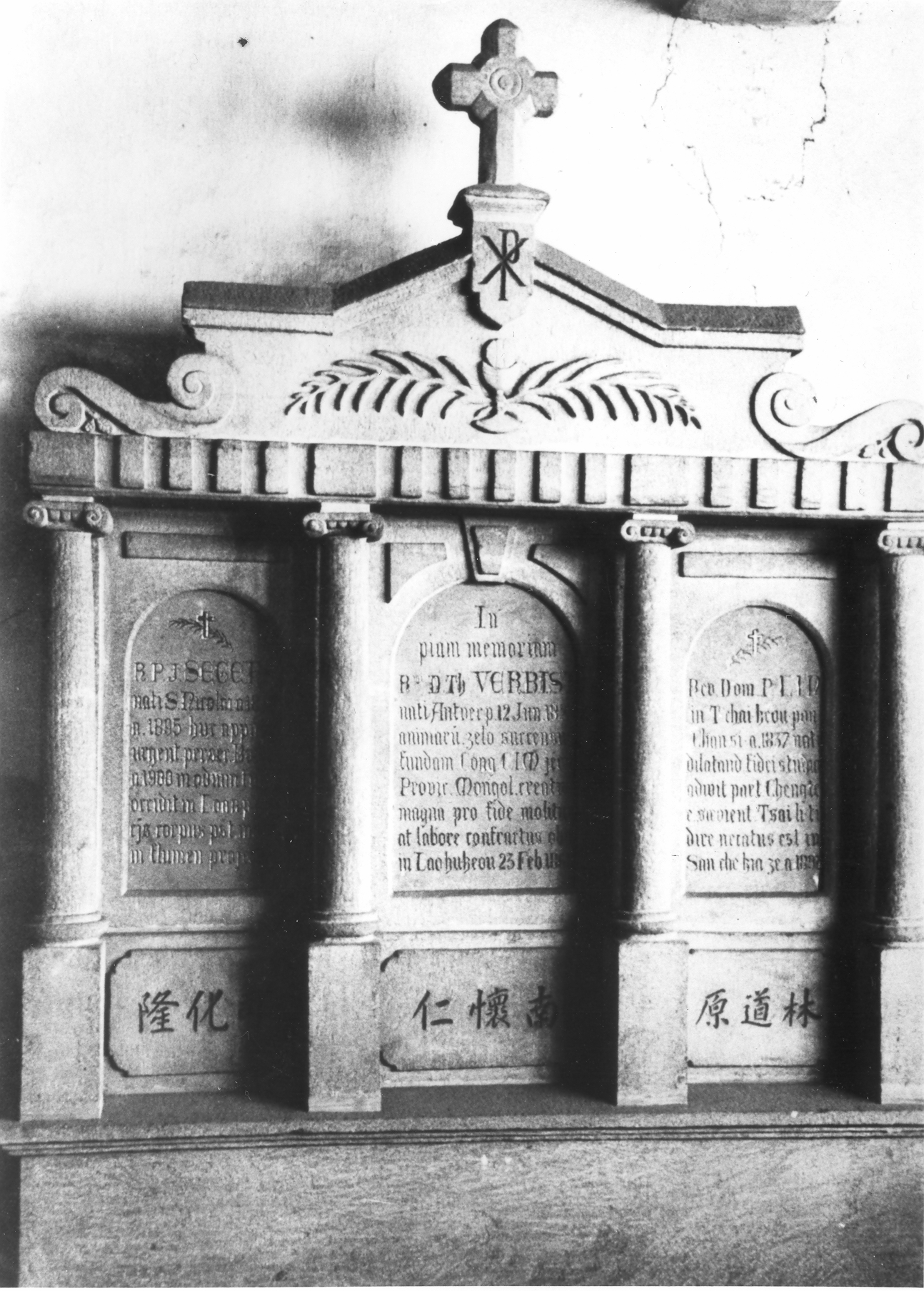

南懷義神父被埋葬在老虎溝的老教堂內。 1931年,他的遺體被帶回比利時,並從安特衛普港莊嚴地帶到了聖母聖心會的母院祖庭-布魯塞爾安德肋區的司各特(Scheut)。 在那裡,直至今日仍常有來自中國的朝聖者來探訪。

會祖的早逝是對年輕的聖母聖心會是一個可怕的挫折。 儘管如此,聖母聖心會傳教士還是勇敢地繼續著會祖南懷義神父和四位先驅們創立的使命。

在接下來的幾年裡 - 直到1948年 –總共有679位聖母聖心會傳教士繼續著會祖南懷義神父的腳步來到中國。他們在整個華北地區開展福傳工作:東蒙古(熱河省),中蒙古(西灣子),南蒙古(綏遠、寧夏)、大同、甘肅、青海、新疆。在一些非常落後的地區,聖母聖心會傳教士傳播福音和設立數百所小學,許多中學、甚至一所師範學校。他們在呼赫浩特設立一所公教醫院,並開設許多位於當地的診所。 他們最重要的貢獻是施行多項的農業計劃項目促進這些地區的發展。他們利用黃河的水澆灌數千公頃的土地,讓當地農民開墾土地。而其中有幾位傳教士也自我教育成為蒙古族語言和蒙古文化研究的專家。

南懷義神父雖然未被冊封為聖人,但是聖母聖心會自成立以來的迅速發展是他的愛與服務之見證、以及聖神在他內的靈感與力量。今天華北地區的主教,神父和教友們也秉承著相同的精神,持續著一樣的服務,而聖母聖心會傳教士和在魯汶與台灣的南懷仁基金會也仍然與他們團結在一起。我們本著聖母聖心會座右銘“一心一德"的精神,共同紀念會祖南懷義神父。

Jeroom Heyndrickx cicm

聖母聖心會 韓德力神父

早期西灣子教友村

早期老虎溝教堂與教友

台北教區的狄剛總主教和中國瀋陽教區主教金沛獻

在比利時司各特南懷義神父的靈柩前合照