潘家駿

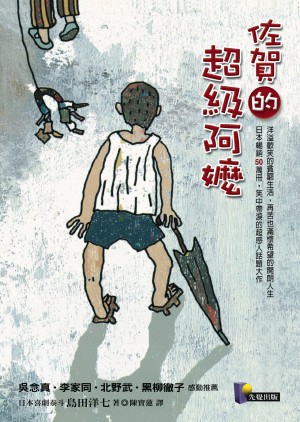

前不久,看了日本相聲名家島田洋七的著作《佐賀的超級阿嬤》。作者在八歲那年,從廣島來到佐賀鄉下的阿嬤家。迎接他的是一間破爛茅屋,以及曾經帶著七個子女辛苦熬過艱困歲月的阿嬤。日子縱然窮到不行,但是樂天知命的阿嬤總有神奇而層出不窮的生活絕招,在二次大戰方歇、物質匱乏的晦暗歲月裡,豐富了作者的心靈。生活的涵意,澄明地盡顯在祖孫的互動對話之間。

記得小時候,我總喜歡坐在祖母的工作台上,手上舞弄著祖母親手巧縫的史艷文布袋戲尪仔,一面與手搖著勝家縫紉機為人裁衣、或免費為比我們家還窮的鄰居製衣的祖母,演起「雲州大儒俠」的戲碼來。在這祖孫相處的掌中乾坤裡,祖母教導我許多做人的道理,特別是教導我要感謝天公伯藉著我們的一小塊土地養活了我們。如今念念許多生命中的過往以及許多人真情友愛的交疊,而挑戰我去成為一個慶祝生命的人、烙下感恩禮的生命痕跡的,祖母要算是第一人了。

走筆至此,雖然端午至今已過了近大半年,但是我卻彷彿聞到了香包粽子的香氣。原因無他,只因為祖母也是在這個工作台上,為整個村子的小朋友縫製端午香包,而這瀰漫端午前後的香氣,早已與我的記憶密密相縫了。

這份記憶不僅把近四十年前的香氣宛然浮現,事實上,記憶中祖母的知足感恩和對人的慷慨,像是透過樹梢葉縫的星子般,發出晶澄亮光,如此殷切陪襯在我每一段成長的混沌與沸騰裡。這對過往的「思想起」,與我的生命相轉、相成,引起我的知恩、感恩。

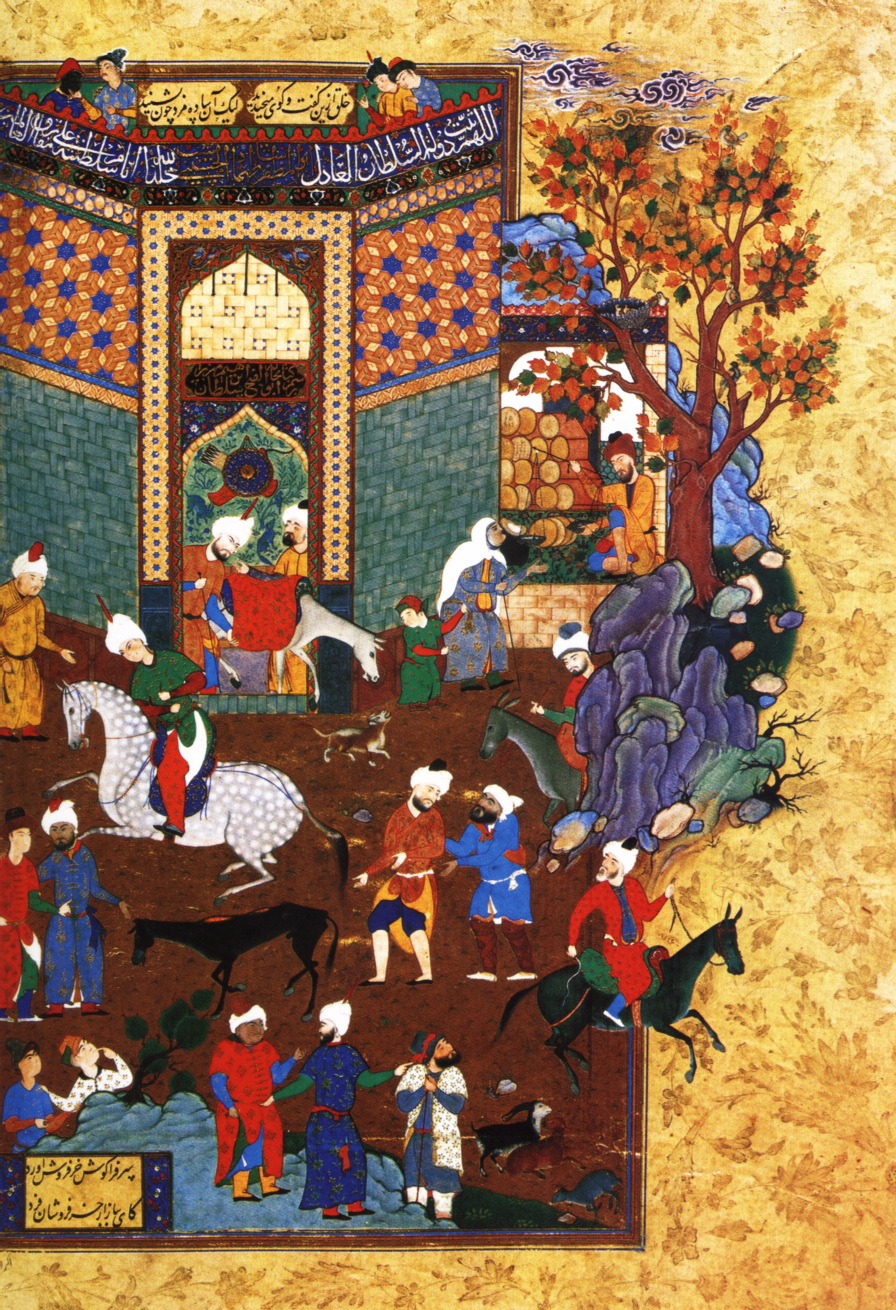

這種「記憶」,在新科諾貝爾文學獎得主,土耳其的文壇巨擘奧罕帕慕克(Orhan Pamuk)的奠基文壇之作《我的名字叫紅》一書中,更進一步藉著十六世紀鄂圖曼帝國的纖細畫藝術來表達這記憶的奧秘性。透過對前輩大師畫作千錘百鍊的回憶和臨摹,將過往的圖案、色彩、陰影、磚瓦,甚至空隙、都在畫作上留下歷史、人物、貓狗、飛禽、雲朵、花卉、草木等的印記、銘刻與線索,重複謄寫在千萬幅畫作當中,一片片地編織出生命的真相,最後把這真相細琢成畫,臨現當下,甚且企圖使之成為永恆。按照作者透過一位年老的纖細畫大師的話來說就是:「繪畫的用意在於尋求阿拉的記憶,從祂觀看世界的角度來觀看世界。」不是嗎?藝術的最高境界,正是透過對神聖的回憶,引人進入聖境。

奧罕帕慕克真是一個非常會說故事的人,而且他可以把故事的境界拔高,把一個跟文明有關、跟藝術有關、跟某個城市有關,以及跟他自己個人生命有關的故事提高到一個藝術聖境的高度。透過其深具創造性的寫作手法,將歷史想像、現實世界、小說情節、藝術再現等彼此複製,並一再地重新謄寫。這種手法與油畫的創作具有異曲同工之妙,也就是將一個顏色層疊於另一個色塊上,如果中間或有敗筆,但你仍可繼續往上堆疊。高妙的油畫最後讓我們看到的總是是那具有時間厚度且是嶄新的「現實」。

教宗本篤十六世在他的《禮儀的精神(The Spirit of the Liturgy)》一書中以三個步驟的討論為我們提出了一個答案:禮儀。

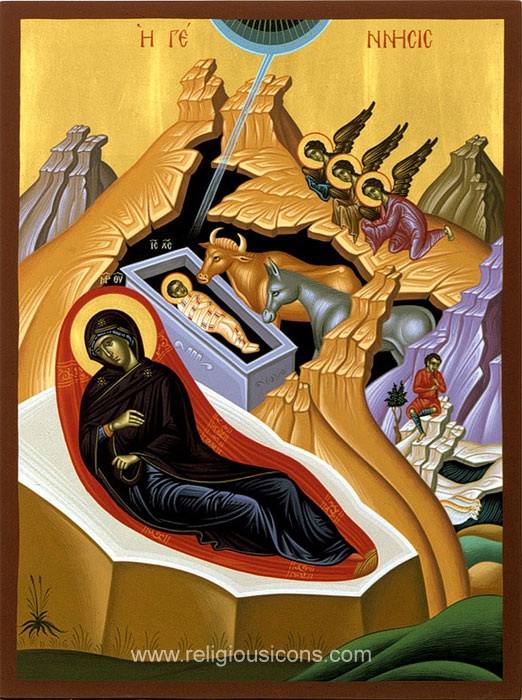

一、禮儀具有一個特徵,這是由耶穌歷史性的踰越奧蹟,也就是祂的死亡和復活之間的張力所形成的特徵,這也是禮儀實現的基礎。禮儀的基礎、根源及支柱就在於耶穌歷史性的踰越奧蹟──祂的死亡和復活。這一次而永遠的逾越事件已經成為禮儀永遠不變的本質。

三、因著對永恆的渴望,而使得永恆進入到敬拜者的生命中,也進入到整個歷史的現實當中。

這三個階段就如教父們所說的,是從影子到形象、到現實的過程。聖殿的帳幔已經被撕裂了,藉著人子耶穌的死亡和復活,天被打開了。從兩千年前在歷史中發生的逾越奧蹟到成為現實的永恆,其關鍵行動就在於禮儀中的「思想起」,正式的名稱是「紀念」(希臘文anamnesis),這是一種透過聖神的記憶。我們透過聖神回憶起救恩歷史中,聖父透過基督所完成的救恩工程。透過在聖神內的回憶,而使救恩歷史再度進到我們的心靈當中,並且使之成為當下的臨在,這正是「禮儀」最基本的定義。透過「紀念」,正在舉行禮儀的基督信徒團體藉著聖神回憶起天主的神妙化工,並且使之實現在團體當中。透過這「紀念」,敬拜者便能夠在他們的生活中去經驗到天主的救恩工程。因此,彌撒和聖事的慶祝就是天主救恩工程的「紀念」,它是一種聖事性的臨在,同時也是一種信德的經驗。

這透過聖神內的記憶所實現的永恆是一幅怎樣的圖畫,我畫給你們看:

在一個復活節的傍晚,我受邀為一個殘障團體舉行復活節彌撒,福音之後,有一段彼此分享復活生命的時間。經年腦性麻痺患者若瑟分享他曾經讀到盧雲神父《黎明路上》中一段殘障人在復活節彌撒中的分享:「看到耶穌的五傷仍然留在祂復活後的身體上,實在是很大的安慰和鼓勵。我知道我的傷痕也不會消失,但是相反地,如同基督一樣,我的傷痕也會成為別人希望的源頭。」若瑟說耶穌的五傷他也看到了。

這復活節傍晚的分享幫助我勇敢地看到了自己的創傷,同時也看到許多我所服務的人們的創傷,他們正擔負著貧困的創傷;或是被人捨棄的創傷;或是受病苦折磨的創傷;或是工作失敗的創傷;或是失去至親好友的弟兄姊妹們的創傷,但不論創傷是什麼,耶穌就置身其中,且這些創傷痛苦都是屬於基督的,而基督已將它們轉化為光榮的五傷,在這些無形的五傷中,我們認出祂就是復活的主。

事實上,就如盧雲神父所體會的,我的這些殘障朋友的掙扎也不會在分享完之後就結束。誰被父母背著進來,仍然等著把他們背回去;誰拄著拐杖進來,拐杖仍停放在近旁等著把他們支撐回去;誰坐著輪椅進來,一樣要坐著輪椅回去。同樣地,我們生命中的掙扎或限度仍然沒有完結。一週的第一天,那個新創造的日子,我們仍然可以感到世界的痛苦、家人朋友的痛苦、我們自己心中的痛苦。那些痛苦和掙扎都仍然存在,而且會在我們的生命中停留一陣子,甚至一輩子,直到我們在墳墓中。然而一切都不同了,就像這些殘障朋友們所體驗到的:因為我們已經遇見了復活的主耶穌,而且祂已經向我們說了話。

思啊想啊起!基督信徒的禮儀真的是救世主來到我們當中的實現,它是進入現實的入口。也因此,我們就是在參與天上的禮儀,然而這參與是透過地上的記號通傳到我們身上,救世主的道成肉身來到我們當中已經具體地向我們顯示了這地上的記號。在這地上,我們找到了真實的祂。